農産直売所あぜみち 店舗紹介

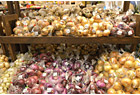

地元の野菜を中心に、新鮮野菜をリーズナブルに提供する「農産直売所みんなのあぜみち」の店舗をご紹介します。

テンションが上がる楽しいショップにも注目!!

西川田店

-

- 所在地

- 宇都宮市西川田町287-1

- 駐車場

- 200台

- TEL

- 028-678-2398

- 営業時間

- 通常 9:00 - 19:00

- 定休日

- 1/1-1/4以外は無休

取り扱い品

上戸祭店

-

- 所在地

- 宇都宮市上戸祭町3031-3

- 駐車場

- 200台

- TEL

- 028-678-9687

- 営業時間

- 通常 10:00 - 19:00

- 定休日

- 1/1-1/4以外は無休

取り扱い品

駅東店

-

- 所在地

- 宇都宮市中今泉2-10-23

- 駐車場

- 32台

- TEL

- 028-680-5031

- 営業時間

- 通常 10:00 - 19:00

- 定休日

- 1/1-1/4以外は無休

取り扱い品

滝の原店

-

- 所在地

- 栃木県宇都宮市滝の原3-1-1

- 駐車場

- 6台

- TEL

- 028-632-5431

- 営業時間

- 通常 10:00 - 19:00

- 定休日

- 1/1-1/4以外は無休

取り扱い品

鹿沼店

-

- 所在地

- 鹿沼市千渡1754-5

- 駐車場

- 台

- TEL

- 0289-74-7030

- 営業時間

- 通常 10:00 - 19:00

- 定休日

- 1/1-1/4以外は無休